Aktuelle Forschungsprojekte

Forschung im 1:1 Maßstab

Zahlreiche Forschungsprojekte mit Forschungs- und Industriepartnern zeigen die Notwendigkeit eines Forschungszentrums dieser Dimension.

Folgende Projekte geben einen kurzen Einblick in unsere Tätigkeiten.

TransIT

2020 - 2025

Im Projekt TransIT (Plattform zur digitalen Transformation im Tief- und Tunnelbau) arbeiten Forschungsgruppen der Montanuniversität Leoben, der Johannes Kepler Universität Linz und der Technischen Universität Wien mit komplementären Expertisen multidisziplinär an der Umsetzung von Digitalisierungsthemen im Tief- und Tunnelbau.

Mehr dazu auf https://www.tunnellinghub.at/!

ET-PP - Einstein Telescope Preparatory Phase

2022 - 2026

Mit dem unterirdischen Einstein-Teleskop wird europaweit die Forschung zu Gravitationswellen und schwarzen Löchern auf ein neues Level gehoben. Das Teleskop wird aus 3 Tunnel zu je 10 km bestehen, dessen Enden in Kavernen zur Detektion der Gravitationswellen münden. Als optimale Standorte, welche frei von Hintergrundrauschen sein müssen, gelten Sardinien sowie auch die Euregio Maas-Rhein in der Grenzregion Belgien, Deutschland und der Niederlande. Wie bei jedem Großprojekt steht auch hier die Nachhaltigkeit schon bei der Planung an vorderster Stelle. So wird neben der Standortvorbereitung, dem technischen Design und Rechen- und Datenmodellen unter anderem auch an einer Lösung zur Verwendung der entstehenden 5 Mio. m3 an Ausbruchsmaterial gearbeitet, um den Carbon Footprint des Einstein Teleskops so gering wie möglich zu halten.

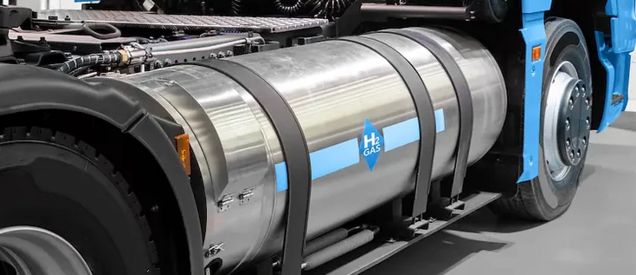

Pühiko Nukutü: Eine grüne Wasserstoff-Geospeicher-Batterie in Taranaki

2022 - 2027

Bestrebung dieser Erkundung ist die technische Durchführung und die Kosteneffizienz größerer Speichermengen von Wasserstoff. Als auch die sozial-ökologischen Auswirkungen von Wasserstoffmengen über 50.000.000 Nm³ in Sedimentgestein.

LUQUAS

2023 - 2025

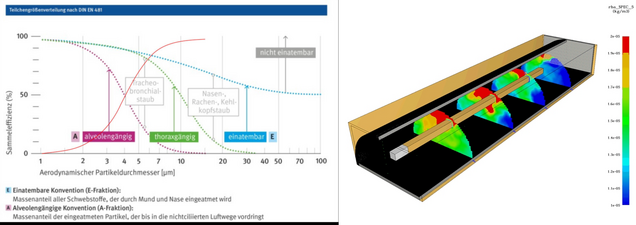

Das Projekt zielt darauf ab, die Gefahrenstoffe im Untertagebau durch Sprengtechnik und Dieselaggregate zu reduzieren. Dies soll durch praxisnahe technische Maßnahmen erreicht werden, um gesetzliche Grenzwerte einzuhalten und Berufskrankheiten zu verhindern. Dazu werden Schadstoffe online gemessen und mit Labormessdaten korreliert.

NIKE-Swarm Nav - Roboter-Navigation ohne GNSS-Signal, UAS/UGV-Schwärme, Autonome Systeme

2023 - 2025

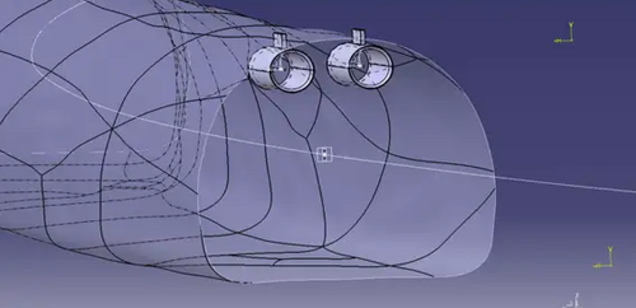

Das Projekt verfolgt die Lagebilderstellung in komplexen urbanen Umgebungen als Schauplatz militärischer Konflikte, in solchen Situationen können Systeme aus unbemannten Bodenplattformen (UGV) und Drohnen (UAS) - als „Agenten“ - im Schwarmverbund zur Aufklärung eingesetzt werden. Das gegenständliche Projekt, NIKE-SwarmNav, zielt auf die Entwicklung von Komponenten ab, die es einem Schwarm von UGVs und UAS ermöglichen, in Gebieten ohne GNSS-Signal zu navigieren und zu operieren. Besonders innovativ ist hier das Zusammenspiel der On-board-Sensorkombination für die Navigation (LIDAR, UWB, Kamera, Inertialsensorik), aus deren fusionierten Daten die Zustände, unabhängig von einem GNSS Signal, geschätzt werden. Die Verbindung mit Schwarmkoordinationsmethoden ermöglichen eine kooperative Zustandsschätzung. Diese Komponenten werden am Ende auf eigens entwickelte Trägerplattformen aus UGV und UAS einem Funktionsnachweis in realitätsnahen Laborumgebungen am Zentrum am Berg unterzogen."

AI-Q Ready

2023 - 2026

A-IQ Ready erforscht modernste Quantensensorik, den Einsatz von KI in Randbereichen und verteilte kollaborative Technologien. Quanten-Magnetfluss- und -Kreiselsensoren ermöglichen höchste Empfindlichkeit und Genauigkeit, ohne dass eine Kalibrierung erforderlich ist, und bieten eine unübertroffene Leistung, wenn sie in einer nicht-GPS-fähigen Umgebung eingesetzt werden. Ein solches Lokalisierungssystem wird das Timing und die Genauigkeit von autonomen Agenten verbessern und Fehlalarme oder Fehlinformationen durch KI- und Multi-Agenten-Systemkonzepte reduzieren.

Archimedes

2023 - 2026

In Archimedes werden Komponenten, Modelle und Methoden entwickelt, um die Effizienz und Lebensdauer von Antriebskomponenten, Leistungskomponenten und Energiespeichern in Automobil, Luftfahrt, Infrastruktur und Industrie zu erhöhen. Damit wird die Energiewende auf der Verbraucherseite unterstützt. Um diese Mission zu unterstützen, zielt ARCHIMEDES darauf ab, Technologien und Produkte in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Sicherheit in der Infrastruktur und dem damit verbundenen Ökosystem in Richtung einer widerstandsfähigen, dekarbonisierten, digitalisierten und grünen EU zu verändern.

I-WASP

2023 - 2026

Das Projekt I-WASP widmet sich daher der Frage, wie die komplexen Abläufe auf einer Tunnelbaustelle nach der NÖT mithilfe innovativer Methoden der Datenakquisition, -übertragung und -verarbeitung – einschließlich Methoden von Künstlicher Intelligenz (KI) – automatisiert erfasst, analysiert und optimiert werden können.

DuAList

2024 - 2025

DuaList ziehlt auf die fokussierte Weiterentwicklung des Ansatz LED als Sensor in der Verkehrsinfrastruktur mit zwei geplanten Anwendungsfällen, dem Monitoring des Verkehrs und der Detektion von Umwelt- und Wetterzuständen ab. Nachfolgend werden diese beiden Fälle mit Anwendungsfall Monitoring und Anwendungsfall Wetter abgekürzt. Durch den dualen Einsatz der LEDs wird eine kompakte Bauform ermöglicht. Damit wird das Ziel in beiden Anwendungsfällen unterstützt, eine Retrofitting Lösung zur bestehenden Beleuchtung in der Verkehrsinfrastruktur zu realisieren, d.h. es müssen nur die Leuchtmittel mit ihrer Peripherie getauscht werden, ohne die Notwendigkeit eins Austausches des Gehäuses, der Verkabelung oder der mechanischen Befestigungen.

CHEMATUN

2024 - 2025

Unterirdische Infrastrukturen sind für moderne Verkehrskonzepte, insbesondere in Österreich, von entscheidender Bedeutung. Während sich die Tunnelsicherheit weitgehend auf Brandereignisse konzentriert hat, ist die Freisetzung gefährlicher Stoffe in Tunneln noch wenig erforscht. Die einzigartigen Eigenschaften von Tunneln, einschließlich der Belüftungssysteme und der Entwässerung, beeinflussen die Ausbreitung von chemischen Stoffen erheblich und machen die Reaktionsstrategien komplex. Die bisherige Forschung befasst sich hauptsächlich mit Tunnelbränden, so dass Wissenslücken in Bezug auf das Verhalten von Gefahrstoffen und die Auswirkungen der Belüftung bestehen.

Das Projekt CHEMATUN zielt darauf ab, Reaktionsstrategien für chemische Stoffe in Tunneln zu entwickeln, indem ihre Ausbreitung unter realen Bedingungen im Zentrum am Berg untersucht wird. Durch groß angelegte Gasfreisetzungsexperimente wird das Projekt wichtige Daten für die Notfallplanung, Lüftungsstrategien und die Entwicklung von Schutzausrüstung liefern.

Heatrock

2024 - 2027

Großwärmespeicher sind unverzichtbar für die effiziente Nutzung von klimaneutraler Abwärme und Energie sowie für den Ausbau der Fernwärmnetze. In Österreich finden sich viele potenzielle Standorte für Kavernenspeicher in der Nähe von Stadtzentren. Kavernenspeicher weisen eine sehr hohe Lebensdauer auf und sind kaum sichtbar. Die Hauptziele des Projekts „HEATROCK“ sind die Weiterentwicklung der Technologie „optimierte Kavernenspeicher für den saisonalen Ausgleich in urbane Fernwärmenetze“ und die Reduktion der spezifischen Investitionskosten des Kavernenspeichers.

NNATT

2024 - 2026

Im NNATT Projekt wird im Gegensatz zum im Jahr 2015 abgeschlossenen HORIZON 2020 Projekt DRAGON, ein ganzheitliches System für die nachhaltige Nutzung von Aushubmaterialien aus dem Tief- und Tunnelbau konzipiert, welches abweichend vom heutigen Stand der Technik sowohl bei mineralogischen, petrografischen und geochemischen als auch geotechnischen Parametern beginnt und über die Baulogistik und Bauverfahrenstechnik bis hin zur industriellen Applikation reicht. Grundlage bildet eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierte Entscheidungsmatrix, mit welcher aufbauend auf mineralogischen, petrografischen, geochemischen und geotechnischen Informationen aus der Vorerkundung eines Tief- oder Tunnelbauprojekts, in Kombination mit KI-gestützten und sensorbasierten Analysen, Aushubmaterialien in Echtzeit separiert wird.

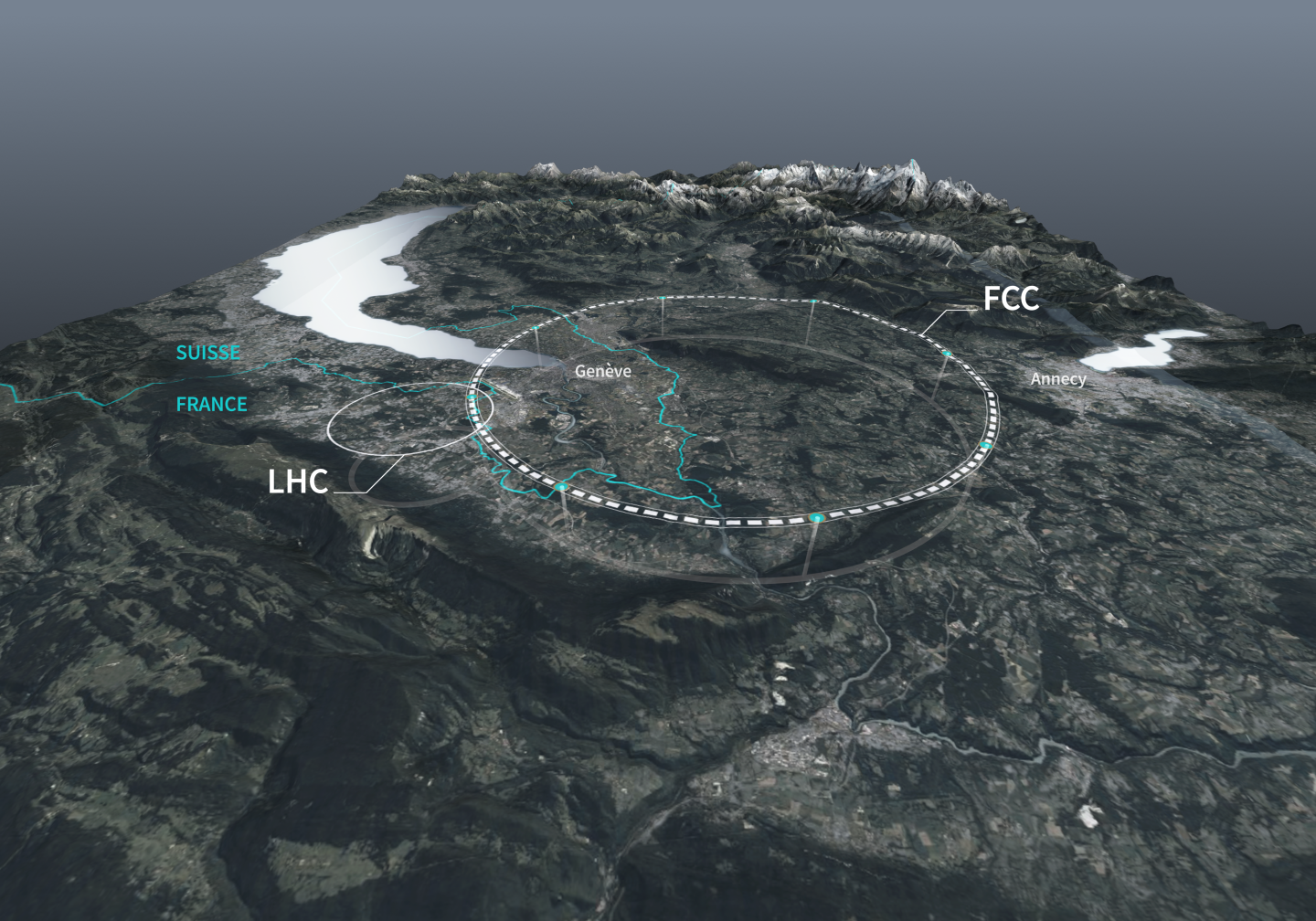

CERN Open Sky Lab

2024 - 2027

Im Rahmen der FCC-Innovation Study wird ein Nachweis für ein glaubwürdiges Szenario für die Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Deponierung von Ausbruchsmaterial verlangt. Während des Wettbewerbs „Mining the Future“ wurde unter anderem ein potenzielles Wiederverwendungsverfahren ermittelt, das auf der Vorbehandlung des Ausbruchmaterials und der Inkubation mit Pilzen, Bakterien und Mikroorganismen basiert, um fruchtbaren Boden für ein breites Anwendungsspektrum in der Renaturierung, Land- und Forstwirtschaft zu erzeugen. Je nach Art der zugesetzten Bodenorganismen soll eine Anwendung in verschiedenen Ökosystemen anvisiert werden, ohne die Biodiversität in diesen zu gefährden.